戰後在越南正式上映的首部以基督宗教為題材的動畫電影不僅吸引大量觀眾,還引發了電影製作人、藝術家和觀眾對信仰的深刻反思。

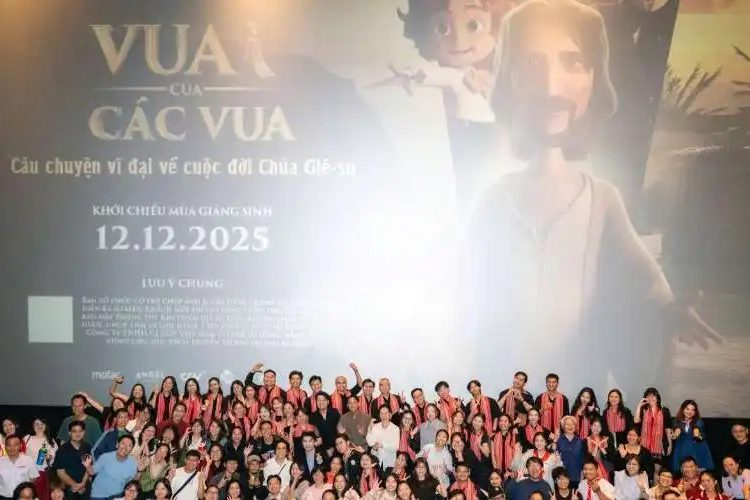

這部長達 101 分鐘的動畫電影《萬王之王》改編自英國作家查爾斯狄更斯(Charles Dickens)的小說《吾主之生》,於去年 12 月 12 日在越南全國各大商業戲院上映。

該片由韓國導演張成浩(Seong-ho Jang)執導,是自 1975 年南北越統一以來,首部在全國正式上映的天主教題材電影。

對於參與影片發行的越南團隊而言,這部作品已成為一場心靈之旅。

資深藝術家旦祿(Thanh Loc)為片中兩個截然不同的人物——查爾斯狄更斯和蓋法——配音。他表示,影片的獲準上映本身就具有歷史意義。

他說:「數十年來,與宗教相關的電影都被禁止在越南上映。」「這反映了現今當局更加開放的心態,也讓我非常渴望參與其中。」

旦祿本身是一位佛教徒,也是胡志明市一家戲院的老闆。他表示,影片的敘事方式深深打動了他:一位父親給兒子講述耶穌的故事,孩子則以充滿想像的方式進入聖經世界,成為活生生的見證人。

雖然是佛教徒,他指出信仰在他的生命中非常重要。 「當我遇到困難時,我會去寺廟——我也會去教堂。」他解釋說,他祈禱不是為奇蹟,而是為智慧和勇氣。

他回想起自己身體曾經歷癱瘓,有天主教徒為他祈禱後他獲得了痊癒──這段經歷他永遠不會忘記。

旦祿和其他幾位演員去年 12 月 17 日在西貢總教區媒體製作的一個訪談節目中分享他們的感受。

為耶穌配音的演員華維文(Hua Vi Van)表示,他為聲演這個角色感到很大壓力。 「我嘗試努力展現耶穌人性的一面:他對人的親切和愛。」

對策劃導演陳當科(Dang Khoa)來說,這部電影標誌著他信仰生活的一個轉捩點。

他說,他在十幾歲時離開了教會,後來生活過得安逸後,覺得自己不再需要信仰了。

現年 27 歲的他說:「早些時候,我問自己:如果我遇到困難,我該依靠誰?」

在觀看了一些國外製作的天主教電影後,他的信仰逐漸加深。得知《萬王之王》將在國際上映後,他花了幾個月的時間完成將這部電影引進越南的相關手續。

他指出:「這當中有很多困難。」「但我們的目的是幫助人們重燃信仰之火,尤其是在禧年期間。」

他說,透過這個項目,他的信仰更加堅定。 「我現在更經常地參與彌撒,並計劃參加慕道班。」

擁有 20 年經驗的配音導演陳玉山(Tran Ngoc San)表示,雖然他是一位佛教徒,但這部電影也深深地觸動了他。

他說,自己反覆觀看這部電影,「從中獲益良多」。

他包下了胡志明市一家擁有 130 個座位的電影院,邀請朋友和同事觀看。 他說:「每個人,不論是否信教都說他們深受感動。」

同樣是佛教徒的宣傳總監他旦梅(Thanh Mai)表示,觀眾的反應非常正面。「觀眾不只認識了天主教,還從中汲取了人生教訓。」她指一些非天主教徒多次回來觀看這部電影。

曾擔任該片內容顧問的慕道班導師鄭阮明孝(Joseph Trinh Nguyen Minh Hieu)表示,他在觀看這部電影時忍不住哭了。

他說:「傳導信仰並非關乎抽象的概念。」「而是用人們能夠理解的語言講述最偉大君王的故事。」

觀眾也表達了類似的感受。

阮燕(Therese Yen Nguyen)說,她在觀影過程中以及回家的路上都一直在哭。 「我感謝天主,讓我更了解祂。」

雖然天主教徒只佔越南人口的 7% 左右,旦祿表示,聖誕節慶祝活動會吸引各種信仰的人。《萬王之王》帶來的不僅是一部電影,更是一次與信仰、寬恕和希望的重新相遇。