瑪利諾會甘偉霖神父主持的主日聖經講道:我們的家也可能像聖家一樣。聖家也有他們的難題。沒有一個家庭沒有問題。每個母親在某些時候或一些事上都會感到有一把利劍刺透她的心。然而,我們的家也是我們學會相愛的地方,是我們獲悉天主大愛的地方。

作者: admin

北捷事件人心不安 天主教嘉義主教座堂平安夜彌撒吸引民眾

天主教及基督教慶祝耶穌基督誕生平安夜,舉行禮儀祭典,天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒,主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭,彌撒前先舉行聖嬰遊行,除教友參加還有許多非教友民眾參與,感受耶穌基督誕生帶給世人平安喜樂,氣氛神聖祥和。

最近發生北捷隨機砍人事件,加上政局動盪、地震、俄烏戰爭、兩岸對峙關係緊張,引起人心不安,宗教信仰平安喜樂,是大家最需要的祝福,浦英雄帶領神父修女及教友們,為世界兩岸和平、社會安定祥和祈禱。基督徒、國民黨不分區立委林倩綺也來參加,彌撒祭典及聖樂,讓人感受平安喜樂氣氛。浦英雄彌撒證道,以聖母瑪利亞與若瑟信德旅程,帶領信眾深入體會耶誕夜救贖意義。他指出,天主計畫往往超越人的理解,當瑪利利亞因天主揀選未婚受孕,依照當時社會規範可能面臨羞辱、排擠甚至危險。然而,天使夢中向若瑟說話,要他「不要害怕」,因為瑪利亞所懷的是默西亞。若瑟以謙卑信德回應天主旨意,勇敢承擔守護瑪利亞與耶穌責任,讓救恩得以在沉默中展開。聖家從納匝肋出發,徒步或牽驢馬前往白冷城,一路艱辛,最終只能在簡陋馬槽迎接新生命。浦英雄強調,正是這樣貧窮、柔弱卻充滿愛的降生方式,最能撼動人心,也讓人看見真正的愛,從來不是權勢與排場,而是願意為對方承擔一切。

浦英雄勉勵信眾重新凝視耶穌溫柔與貧窮。耶穌誕生為世界帶來救贖之光,帶來喜樂、平安、信心與勇氣。這份恩典,臨於那些願意像牧羊人一樣,敞開心門、保持純樸的人。盼信眾都能聽見如同當年牧羊人所聽到天使歌聲,在每次彌撒體會「天主在天受光榮,主愛的人在世享平安」。平安夜燭光,不僅照亮聖母與聖子,也照亮人心,為世界點燃不滅希望。

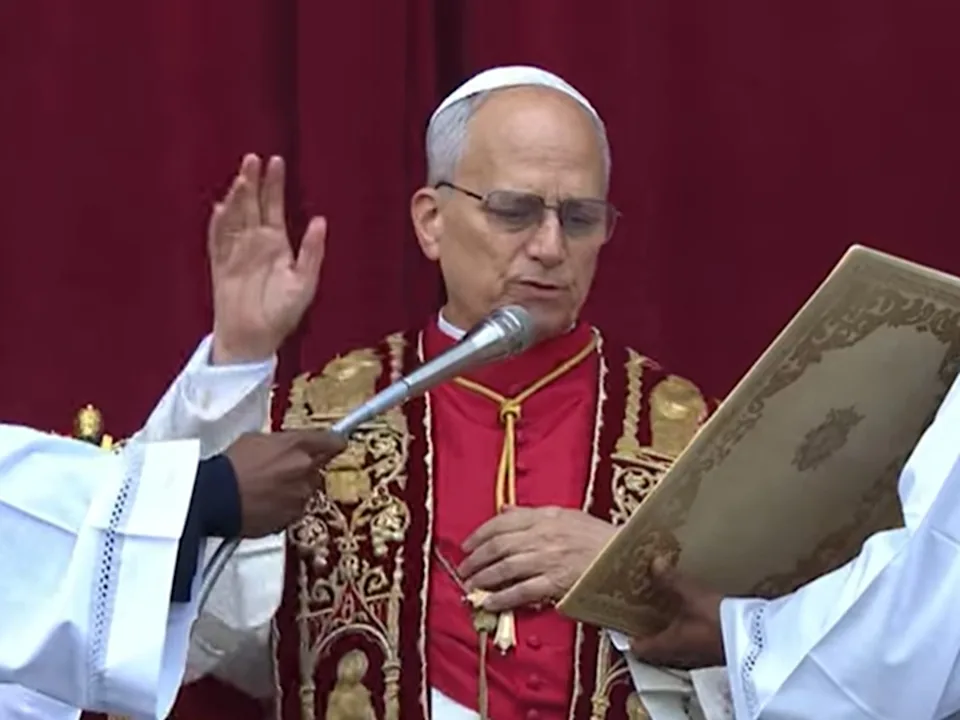

教宗良14世首度耶誕文告 籲俄烏拿出勇氣結束戰爭

羅馬天主教教宗良十四世在聖伯多祿廣場發表上任後首度耶誕文告,他敦促烏克蘭和俄羅斯拿出勇氣,舉行直接對話以結束戰爭。

英國廣播公司BBC報導,教宗良十四世耶誕節當天,在聖伯多祿廣場向大約2萬6000名群眾傳道信息,呼籲歐洲團結,「並且接納有需要的人」。他發表演說,呼籲結束世界各地的衝突。教宗在談到烏克蘭問題時說,願武器的喧囂停止,願相關各方在國際社會的支持和承諾下,鼓起勇氣,進行真誠、直接和相互尊重的對話。

在教宗發出呼籲之際,由美國主導、目的在結束衝突的談判,還在繼續。美國一直試圖促成雙方都能接受的協議,但在最新一輪外交努力中,俄烏之間還沒有進行直接會談。

良十四世也譴責了困擾世界其他地區的動盪和衝突,包括泰國與柬埔寨,儘管七月達成了停火協議,但致命的邊境衝突,再次爆發。他要求,恢復東南亞各國之間的古老友誼,並且努力實現和解與和平。教宗也將焦點轉往巴勒斯坦人的處境,他說,我們怎能不去想加薩那些帳篷,長年暴露在風吹雨打和嚴寒之中呢?

梵蒂岡與衛理公會慶祝對話 60 週年紀念

為慶祝天主教與世界衛理公會神學對話六十週年紀念,梵蒂岡出版社出版了一本書籍,總結了參與交談成員已達成共識的議題,並簡要概述了仍在努力進行的工作。

這本名為《我們信同一的主:衛理公會與天主教徒攜手走過六十年》的書,是根據衛理公會與羅馬天主教國際委員會自 1967 年開始正式交談以來撰寫的 11 份報告的結集。

這些報告探討了洗禮、聖潔、聖經與傳統、聖體聖事、教會的本質與使命以及有形共融的召叫等議題。

北卡羅來納州達勒姆市杜克大學神學院院長、衛理公會對話聯合主席埃默里克(Edgardo A. Colón-Emeric)牧師,以及天主教聯合主席、澳洲布里斯班總教區麥金利(Shane Mackinlay)總主教在書的序言中寫道,雖然雙方教會的領袖和神學家都對這 11 份報告表示歡迎,但大多數天主教和衛理公會信徒並不真正了解其內容。

羅馬衛理公會普世辦公室在一份新聞稿中表示:「今年是基督徒紀念尼西亞大公會議召開 1700 週年——這是早期基督徒團體首次嘗試達成共識之時——『在教會重申對三位一體的主的信仰,並反思尋求基督徒合一的下一步之際,該書以此作為獻給所有教會的禮物』。」

新聞稿稱,該書指出,在「聖餐的核心問題」上,各方觀點「顯著趨同」,衛理公會教徒日益「認識到聖餐是基督教崇拜的圓滿,而天主教徒則越來越重視宣講聖言的根本重要性」。

新聞稿還指出,這本新書以及先前的對話都「以深思熟慮的方式提出了包括女性聖職、同性婚姻、避孕和墮胎等問題,強調需要進一步研究,以尋求更深層共識的途徑」。

教宗方濟各在去年接見衛理公會代表時,特別感謝這 60 年來在信仰交流與合一上的努力,這段期間雙方克服隔閡,增進了彼此的認識與友愛,突顯這段歷史對於基督宗教合一運動的重要性。

敬祝聖誕平安喜樂!

每日聖言 2025.12.26

每日聖言 - 12 月 26 日 星期五

聖誕八日慶期第二天

聖斯德望(首位殉道門徒)

農曆十一月初七

耶穌聖誕【視頻講道】http://wp.me/pHUPz-yaL

福音(瑪 10:17-22)

那時,耶穌對門徒們說:「你們要提防某些人,因為他們會把你們交到公議會,在會堂上鞭打你們。並且為了我的緣故,你們要被押送到總督和君王面前,向他們和外邦人作見證。當他們把你們交出去的時候,不要擔心要怎樣說話或說什麼;到那時候,會給你們要說的話。因為說話的不是你們,而是你們的父的聖神在你們內說話。兄弟會出賣兄弟,把他置於死地;父親也會出賣子女;子女會起來對抗父母,並害死他們。你們為了我的名,會被眾人憎恨,但那堅持到底的人必能得救。」

反省

耶穌提醒我們,為信仰而受迫害,是為真理作證的契機。在那時,人要讓真理之神——聖神來主導局面,這意味著讓真理本身顯示自己。如果我們只信靠自己的言詞、對策和勇氣,恐怕不但難以堅持到底,而且有可能把真理遮蔽起來。斯德望是一個榜樣。路加說他是個「充滿信德和聖神的人」,面對隨時能置他於死地的猶太人,他沒有使真理讓步半寸。在那種情形下,只要斯德望有一丁點兒人性的考量,他就不會那樣大膽無畏,直接而犀利地宣講。這也是為何耶穌讓我們在作證時完全信賴聖神的緣故。

【視頻講道】耶穌聖誕 2025.12.25

每日聖言 2025.12.25

每日聖言 - 12 月 25 日 星期四

耶穌聖誕

農曆十一月初六

耶穌聖誕【視頻講道】

福音(若 1:1-18)

在起初已有聖言,聖言與天主同在,聖言就是天主。聖言在起初就與天主同在。萬物是由祂而造成的,沒有祂,就沒有什麼能夠存在。凡被造的,在聖言內有生命,這生命就是人的光。光在黑暗中照耀,黑暗不能勝過這光。有一個人,名叫若翰,是天主派遣來的。他來作見證,給那光作見證,使眾人藉著他而信。他不是那光,而是來為那光作見證。那光正在進入世界,這是普照眾人的真光。祂已經在世界上,世界是由祂而造成的,世界卻不認識祂。祂來到自己的地方,祂自己的人卻不接受祂。但是,凡接受祂的,祂賜他們權能,成為天主的兒女,因為他們信祂的名。他們不是由人的血統、或肉身的慾望、或隨人的意願而生的,他們是由天主所生的。

聖言成了血肉,居住在我們中間,我們見到了祂的光榮,父的獨生子的光榮,充滿恩寵和真理。若翰為祂作見證,高呼說:「這一位就是我說過的,祂在我以後來到,但祂是在我以前的,因為在我之前祂就已存在。」從祂的圓滿之中我們都領受了恩寵,而且恩寵上加恩寵。天主藉梅瑟賜給我們法律,但恩寵和真理卻由耶穌基督而來。從來沒有人見過天主,只有在父懷裡的獨生子天主,將祂彰顯出來了。

反省

福音表明:基督既是真神,也是真人。如何理解此奧秘呢?如果救主只是全異於人的神,他就不會瞭解人的處境,也無法屈尊就卑;如此的救主不值得我們去信仰,因為他無法跟人建立關係。如果救主與常人無異,是個純粹的人,那麼他就無法帶領人超越人性的限度,也不值得我們去信仰,因為他終究改變不了我們的命運。只有既與人一樣,有真實的同情心和同理心,又超越人,帶給人希望的神,才是真正的救主。讓我們滿懷感恩地朝拜人而天主的聖嬰!

每日聖言 2025.12.24

每日聖言 - 12 月 24 日 星期三

農曆十一月初五

將臨期第四主日 【視頻講道】http://wp.me/pHUPz-yaf

當日白天

福音(路 1:67-79)

那時,若翰的父親匝加利亞被聖神所充滿,這樣預言說:「讚美上主,以色列的天主!因為祂眷顧並救贖了祂的子民。在祂的僕人達味家中,為我們興起了勝利的救主。正如祂藉古老的聖者和先知的口所說:要解救我們脫離敵人,和仇恨我們者的手。祂向我們的祖先顯示仁慈,記念祂的神聖盟約,祂對我們父親亞巴辣罕所許的誓言: 要從敵人手中拯救我們,使我們擺脫恐懼,終生在祂面前,以聖善和正義來事奉祂。而你,我的孩子,要被稱為至高者的先知,因你要走在上主的前面,預備祂的道路,使祂的子民認識救恩就是他們的罪將得寬赦。這來自我們天主的慈悲心腸,使旭日從高天照臨我們,照亮那活在黑暗和死亡陰影裡的人,引導我們的腳步,走上和平的道路。」

反省

今天,老來得子的匝加利亞終能開口大聲讚頌上主!這首讚主曲顯示,匝加利亞的智慧隨著年齡的增長而增長。他明白這孩子的誕生是他個人、猶太民族,甚至全人類的一份禮物。他感謝上主,從人類歷史開始,永不間斷地導引生命的救恩計劃。匝加利亞成為一個時代的標記。當我們因片刻的失敗或夢想遲遲未能實現而墮入失望和憂鬱之谷時,我們需要學習匝加利亞等待的勇氣,並全心信賴上主。我們需要這樣的勇氣,因為當世界譏笑我們如此長久等待時,我們需要堅定信念;我們需要信賴上主,因為祂的計畫尚未完全啟示給我們。學習等待上主的計劃,才能像匝加利亞一樣充滿智慧。

平安夜

福音(路 2:1-14)

那時,羅馬皇帝奧古斯都發出一道命令,要天下人登記戶口。這是季黎諾擔任敘利亞總督時,第一次登記。於是每個人回到自己的家鄉登記。

若瑟也動身,從加里肋亞的納匝肋城,到猶大名叫白冷的達味城去;因他是達味家族的人,要與他的聘妻瑪利亞一同登記,此時她已有身孕。他們在那裡的時候,她的產期到了,便生了她的頭胎兒子,用繈褓裹著,放在馬槽裡,因為客店裡為他們沒有地方。在那地區的郊外,有牧羊人露宿,守夜看守羊群。上主的一位天使站在他們面前,上主的光榮照耀著他們,他們非常害怕。天使對他們說:「不要害怕!看,我給你們報告一個使萬民歡欣的大喜訊!今天在達味城,一位救主為你們誕生了,祂是基督,是主!這是給你們的記號:你們會找到一個嬰孩,包著繈褓,躺在馬槽裡。」忽然有一大隊天軍,和那天使一起讚美天主說:「在至高之處榮耀歸於天主,在地上平安屬於祂所喜悅的人!」

反省

天使指給牧人們的救主記號,是躺在馬槽裡的嬰兒。救主為什麼以嬰兒為記號?嬰兒,一方面代表著在愛內的新生——孩子的生命是父母愛的結晶,另一方面代表著無邪、純樸和可愛,以及弱小、依賴和被愛。嬰兒能激發人本能的愛意與對生命的敬畏,會讓人傾盡心力去愛與呵護。所以,救主以嬰兒為其記號,就意味著祂的救贖在於讓人去愛,並在愛內重生,正如若望宗徒所說的:「愛出於天主;凡有愛的,都生於天主,也認識天主。」(若一4:7)基督降世,就是為讓我們在天主的愛內重生。在普天同慶救主聖誕的今晚,讓我們立志尋求在天主內的重生!

教宗晤梵蒂岡樞機發表談話 勸勉教會展現更多包容

羅馬天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)今天在梵蒂岡對在座樞機主教發表年度耶誕談話,他打算延續前教宗方濟各的改革,並讚揚方濟各致力推動普世天主教會展現更多包容。

路透社報導,教廷首位美國籍教宗良十四世告訴他們,方濟各(Pope Francis)是具有「先知聲音」的領袖,他致力建造「充滿喜樂、對所有人敞開以及關顧最貧困者」的教會。方濟各今年4月辭世,享壽88歲。

方濟各擔任全球14億天主教徒的領袖長達12年,過去對樞機主教發表耶誕談話時,常對他們的工作提出強烈批評,例如方濟各過去幾次在長篇談話中列舉教廷的種種弊病。

與方濟各相比,風格較圓融的良十四世僅發表15分鐘談話,且未提出類似譴責,但重申方濟各牧職期間注重的許多議題。

教宗提醒說,推動教理講授須避免「陷入僵化或意識形態」,也說梵蒂岡複雜的組織架構「不應成為工作進展的負擔或阻礙」。

良十四世在演說中感嘆人際衝突有時會影響教廷運作,「掃興的是,我們觀察到一些與權力運作、爭強好勝或追求個人利益有關的互動,改變速度十分緩慢」。

他說道:「我們不禁要問:在羅馬教廷(RomanCuria)內是否有可能交朋友?」

教宗還呼籲「羅馬教廷擔起更多傳教使命,機構、部門與各項職責須以當今教會、牧靈和社會重大挑戰為出發點,不僅僅是維持日常運作而已」。