《梵蒂岡新聞》記者切爾努齊奧(Salvatore Cernuzio)表示,梵蒂岡推出的一部有關教宗良十四世早年生活的紀錄片不只是一部關於這位新教宗生平的影片,更講述了一個普通人回應爲教會服務召叫的故事。

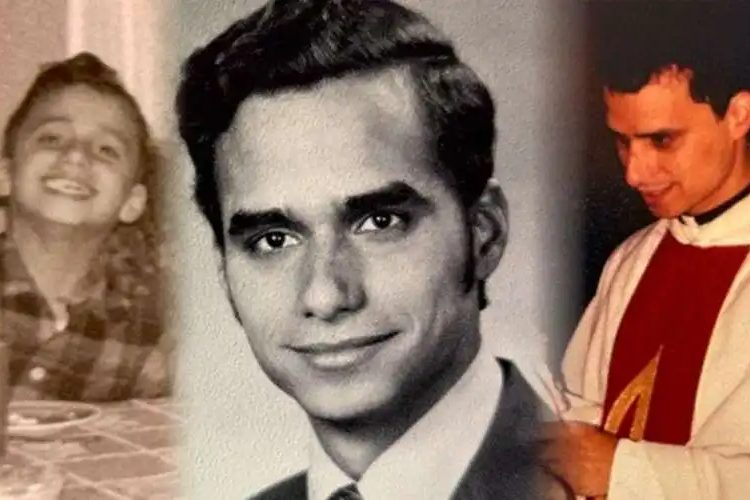

這部名為《來自芝加哥的良》的紀錄片於 11 月 10 日上映,記錄了教宗良十四世在美國伊利諾州多爾頓的卑微出身,以及他早年作為奧斯定會士的經歷。

切爾努齊奧在 11 月 11 日接受《OSV新聞》電話採訪時說:「一位同事告訴我,『你確實像是在講述一位聖人的故事』」。

他表示:「我認為這並非關乎是否聖人的問題,而是它講述了關於一個天生謙遜的人。他的神恩正是這種謙遜,最重要的是他如何在交談、友誼和團體精神上發展這些特質。」

本片由梵蒂岡傳播部與芝加哥總教區以及西班牙語天主教電視台「新福傳使徒團」共同製作。

據梵蒂岡的介紹,這部由切爾努齊奧與《梵蒂岡新聞》記者盧博夫(Deborah Castellano Lubov)和埃斯帕利亞特(Felipe Herrera-Espaliat)共同製作的紀錄片,探尋了「普雷沃斯特(Robert Francis Prevost)在其美國故鄉成長、家族淵源、求學經歷以及成為奧斯定會士的聖召」。

梵蒂岡表示,在《梵蒂岡新聞》YouTube 頻道上載的《來自芝加哥的良》是《秘魯的良》的續篇。後者聚焦於「這位教宗在南美洲的傳教歲月」。

切爾努齊奧也有參與今年 6 月上映的《秘魯的良》的製作。他表示,第一部紀錄片「深入探討了教宗良牧職的核心,但講述的仍然是人們與一個外來人相處的故事。」

然而,《來自芝加哥的良》則匯集了那些「與他有著共同經歷的人的分享:同學、學生、親兄弟,甚至還有與他一起在修會接受初學培育的修士。」

切爾努齊奧向《OSV新聞》表示:「與 6 月上映的那部紀錄片相比,我們對良的了解更多,但我們仍在不斷的了解他,我們尚未完全掌握他的性格特點和細微之處。」「從這個意義上說,《來自芝加哥的良》打開了一扇窗,幫助我們理解這位教宗在人際關係中的態度、他的目標和他的聖召。」

在拍攝了兩部記錄教宗成長歲月的紀錄片後,切爾努齊奧指出,最突出的是教宗「基本一致的本質」。

他說:「從孩提時代直到他成為神父,再前往秘魯,他一直都是同一個人。」「他為人友善,不與人發生衝突,重視與人建立深厚的友誼,不會忘記他探訪過的人,始終展現出良好的品格 : 一位和藹可親、溫文爾雅、樂於交談的人。因此,可以說他的性格始終如一。」

在切爾努齊奧看來,教宗不僅與美國天主教會有著密切的聯繫(如他會參加每年的「為生命遊行」),在秘魯的傳教經驗也讓他對教會有了更廣泛的了解。

他說,正是在那裡,教宗良十四世看到了教會的另一面,這需要如「教宗方濟各所說的『親力親為』」。

他指出:「因此,為生命遊行也變成了爭取人權、爭取窮人權益、捍衛婦女兒童免受暴力侵害、爭取工人和受壓迫者權利的遊行。」

他又表示,他特別被奧斯定會士麥卡錫(Tom McCarthy)神父的分享所感動。這位神父認識新教宗已有 40 多年。

他回憶道,麥卡錫神父曾說,當時的普雷沃斯特神父「本可以在教區或修院擔任要職。但他沒有選擇教會法和多年的學習,那他選擇了什麼?他選擇了窮人。」

他說,這段傳教經歷「豐富了」教宗對教會在世界上的使命的看法和視角。

他指出:「他從學校、大學、學習以及他所擔任的傑出職務中積累了這種寶貴財富。但同時,他也有著極其豐富的背景:在秘魯生活了二十多年,在那裡他真正體會到如何在需要福音的人們中間切實地傳播福音。」

切爾努齊奧示,他希望觀看這部紀錄片的人能夠理解教宗「性格的內在脈絡,以及他如何活出自己的恩賜和角色」。

其他一些細節,例如他對芝加哥白襪隊的熱愛、在觀看《藍調兄弟》時的激動心情以及他對意大利辣肉腸披薩的喜愛,「都展現了他平凡的一面」。

他說:「他是一個普通人,被天主所召喚,被樞機們選出來領導普世教會。」