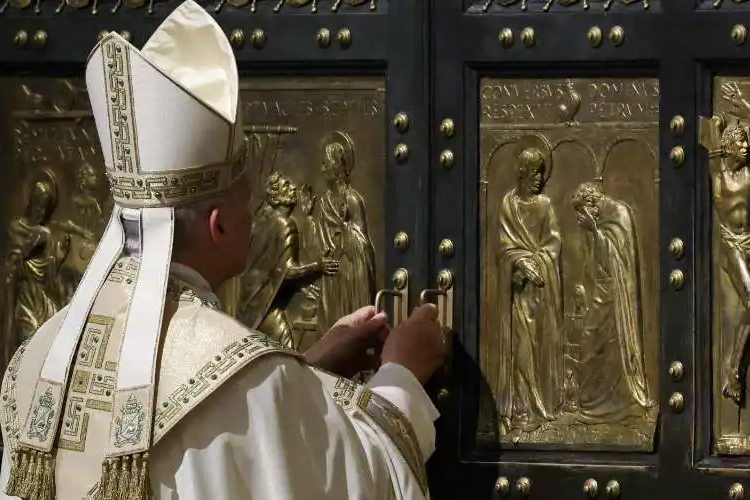

教宗良十四世於主受洗節在梵蒂岡西斯汀教堂為嬰兒施洗,並勉勵他們的父母要為自己的孩子祈求信仰。

他向接受他施洗的孩子的父母說:「正如我們不會讓新生兒衣不蔽體、食不果腹一樣,我們也不能讓他們的生命沒有信仰和洗禮。」

為梵蒂岡僱員子女施洗的傳統始於 1981 年教宗若望保祿二世在任時期。教宗良十四世在 1 月 11 日主受洗節當天亦為那裡的 20 名兒童施洗。

他在這座由米開朗基羅(Michelangelo)設計、令人嘆為觀止的教堂內,對帶領孩子前來參加洗禮的父母和代父教母們說:「你們懷裡抱著的孩子如今已蛻變為全新的生命。」

他指:「正如他們從你們那裡獲得了生命,現在,他們也獲得了活出生命的意義:信仰。」

他問道:「為了我們的孩子,我們會讓新生兒衣不蔽體、食不果腹,等到他們長大成人後再自己決定穿什麼、吃什麼嗎?」

教宗對在場信眾表示:「如果說衣食是維持生命所必需的,那麼信仰則要比它們更重要,因為生命唯有依靠天主才能獲得救贖。」

他說:「如同黑暗中的一道光,上主在我們最意想不到的地方顯現自身:祂是罪人中的聖者,祂渴望與我們同在,不是與我們保持距離,而是全然接納我們人性的一切。」

他指出,透過主的受洗,「天父以祂無限的慈悲,藉著祂的基督 — 眾人的唯一救主 — 使我們成義」,正如「在約旦河接受洗者約翰洗禮的人,使這一行動成為死亡與復活、寬恕與共融的新標記。」這就是我們今天為這些孩子舉行的聖事:因為天主愛他們,他們成為基督徒,成為我們的兄弟姊妹。 」

教宗說:「天主的眷顧之愛透過你們 — 為人父母者 — 在世上彰顯,你們要為自己的孩子祈求信仰。」他並告訴父母們說:「總有一天,孩子會變得太重,你們再抱不動他們; 總有一天,他們也會成為你們需要依靠的人。 」

他表示,洗禮「使我們在教會這個大家庭中合而為一」,它「使你們所有的家庭在任何時候都得到聖化,並賦予你們彼此相連的愛以力量和堅持。」

教宗解釋聖洗聖事的意義時說,「聖洗池中的水代表著聖神的淨化,它能滌除我們身上的所有罪惡」,白袍「是天父賜予我們的新衣,使我們永遠慶祝祂的國度」,而「從復活蠟燭點燃的蠟燭是復活基督的光芒,它照亮我們的道路。」

他對這些有幸在這特別的地方,由全球的牧者主祭,能體驗這一特殊日子的家庭說:「我希望你們在新的一年裡,以及你們的一生中,都能懷著喜悅繼續這段旅程,堅信主會始終陪伴著你與你同行。」