瑪利諾會甘偉霖神父主持的主日聖經講道:十字架的凱旋就是:儘管苦難一直伴隨著我們,或許使我們認為我們遠離了天主;當我們受苦時,我們分享了天主的生命。

分類: Uncategorized

教宗冊封兩位青年平信徒為聖人

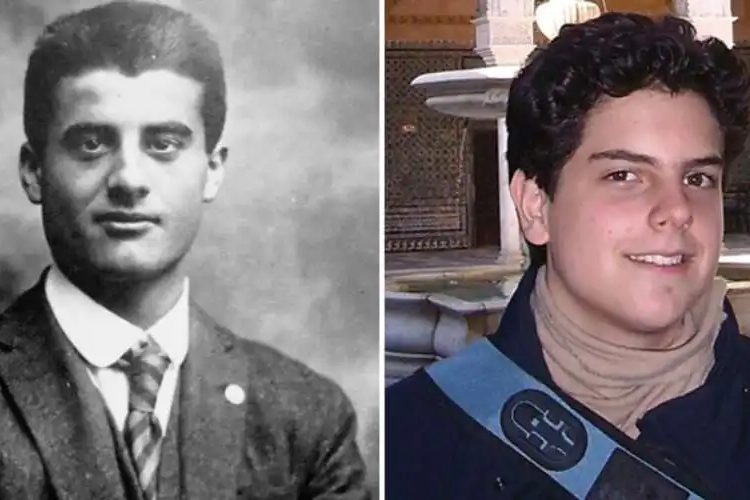

教宗良十四世在冊封真福弗拉薩蒂 (Pier Giorgio Frassati )和阿庫蒂斯 (Carlo Acutis ) 為聖人時說,生命中最大的風險是不尋求遵循天主的計劃而虛度人生。這兩位聖人分別是 20 和 21 世紀的青年平信徒。

教宗於 9 月 7 日的封聖日表示:「弗拉薩蒂和阿庫蒂斯兩位聖人邀請我們所有人,尤其是年輕人,不要虛度此生,卻要使之成為一件傑作。」

他說:「他們聖德簡單而有效,對每個人來說都用得著。」 「他們用他們的話鼓勵我們,就像阿庫蒂斯曾說過的:『不是我,而是天主』。還有弗拉薩蒂說:『如果你把天主置於你一切行動的中心,那麼你就能到達終點。』」

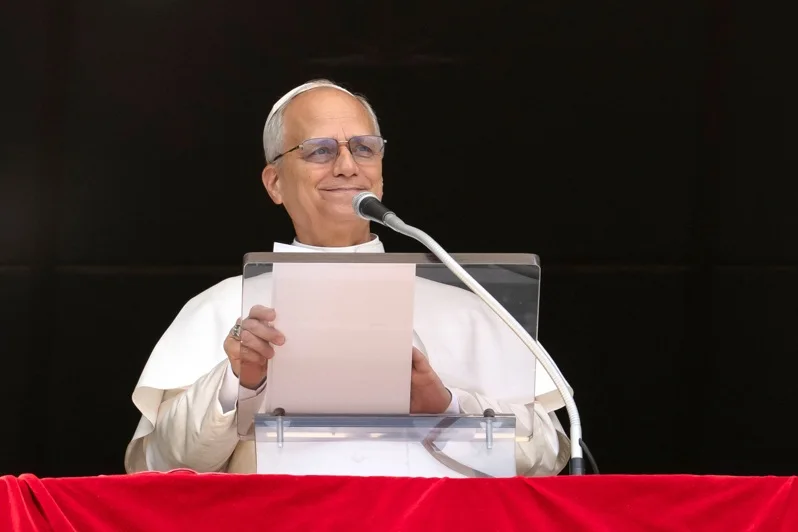

在冊封其任期內的首批聖人前,教宗向早早聚集在聖伯多祿廣場的八萬多名信徒致意,因為他想在隆重的典禮開始前與他們分享他的喜悅。

他對他們說:「兄弟姊妹們,今天對整個義大利、對整個教會、對全世界來說都是一個美好的慶節。」

他指出:「慶典雖然非常莊嚴,但也是一個充滿喜悅的日子,我特別想向前來參加這次彌撒的眾多年輕人致意。」

教宗邀請所有人在心中感受兩位聖所經歷的「對耶穌基督的愛,特別是在聖體聖事中,也包括對窮人的愛,以及對我們兄弟姐妹的愛。」

他說:「你們所有人,我們所有人,也都被召喚成為聖人。」他並向聖母瑪利亞懷抱聖嬰耶穌的聖像以及存放著兩位青年聖人遺物的聖髑盒敬禮。

在講道中,教宗強調在當天福音中耶穌所呼籲的「毫不猶豫地放棄自我,投入到祂為我們預備的冒險中,運用來自祂聖神的智慧和力量,我們能夠接受的程度,取決於我們能清空自己所依附的事物和觀念,以聆聽祂的聖言。」

他表示,這就是兩位新聖徒所做的,也是每個基督徒被召喚去做的。

他說,許多人,尤其是青年在思考人生方向時,都會面臨某種「十字路口」。

他指出,教會的聖人常常被描繪成「偉大的人物,卻忘記了他們的一切都始於年輕時對天主所回應的『是』,並將自己完全獻給祂,不為自己保留任何東西」。

他說:「今天,我們敬仰聖弗拉薩蒂和聖阿庫蒂斯:一個是 20 世紀初的青年,一個是我們這個時代的青少年,他們都熱愛耶穌,並願意為祂奉獻一切。」

他隨後在講道中用很大部分時間分享了兩位聖人的名言和他們的生活點滴。

他說:「聖弗拉薩蒂的一生是平信徒靈修的燈塔。」「對他來說,信仰並非個人的虔誠,而是由福音的力量和他加入教會團體所驅動的。」「他也慷慨地奉獻社會,積極參與政治生活,並熱心為窮人服務。」

他表示:「聖阿庫蒂斯在家庭中與耶穌相遇,這要感謝他的父母安德肋和安東尼婭——他們今天也和他的兩個兄弟姐妹方濟各和彌額爾在一起。」安東妮亞在人群的掌聲中露出害羞的微笑。

教宗指出,聖阿庫蒂斯也在他就讀的耶穌會學校裡遇到了耶穌,「尤其是在堂區團體舉行的聖事中」「他從小就自然而然地將祈禱、運動、學習和愛德融入他的童年和青年時代。」

他說,這兩位新聖人「透過簡單的行動培養了他們對天主和兄弟姐妹的愛,這些行動對每個人都適用:每天的彌撒、祈禱,特別是朝拜聖體。」

聖弗拉薩蒂 1901 年 4 月 6 日出生於義大利都靈,1925 年 7 月 4 日因脊髓灰質炎去世,享年 24 歲。聖阿庫蒂斯則於 1991 年 5 月 3 日在倫敦出生,父母均是義大利人。 2006 年 10 月 12 日,他因白血病在義大利蒙扎去世,享年 15 歲。

死後2奇蹟 天主教首位千禧世代聖人

穿著牛仔褲、球鞋,卻能用網站和滑鼠傳播福音。來自義大利的青少年卡洛.阿庫提斯,在15歲短暫人生中,留下深遠信仰影響。如今,他正式成為天主教會歷史上首位「千禧世代聖人」,吸引來自世界各地成千上萬的信徒與年輕人關注。

聖伯多祿廣場上聚集數十萬信徒,見證羅馬天主教教宗良十四世,冊封已故義大利15歲少年阿庫蒂斯為「聖人」,成為有史以來首位千禧世代封聖。

教宗 良十四世:「我們以聖父 聖子 聖靈的榮譽,藉著上主耶穌基督 聖伯多祿,和聖保祿宗徒 以及我們的權威,宣布真福弗拉薩蒂,與阿庫蒂斯為聖人,並將他們列入聖人的名冊中。」

卡洛·阿庫蒂斯1991年出生於英國倫敦,成長於義大利米蘭。他喜歡足球、電玩,也熱愛電腦技術。但這位看似平凡的少年,卻在信仰上展現非凡熱情。每日參與彌撒、聖體朝拜,並因關懷遭霸凌孩童、街友等弱勢族群而富有名氣,還用電腦建立網站,收錄全球196起聖體奇蹟,被尊稱為「天主的網紅」。

阿庫蒂斯母親 安東尼亞:「卡洛的確和每個孩子一樣,是個普通的孩子,他喜歡玩耍 交朋友 上學,但他非凡的地方在於,他打開了自己心靈的大門,讓耶穌進入,並將耶穌放在他生命中的第一位。」

阿庫蒂斯2006年因血癌病逝,年僅15歲,遺體被安置在一具玻璃棺中,多年來吸引大批信友朝聖。但他的影響力,不只在義大利。在美國芝加哥,阿庫蒂斯也已是學童們生活的一部分。當地首座以他命名的教區與學校,學生們為他的封聖準備祈禱、創作、學習。

學生 哈里森:「我覺得在現今社會,很多人都沉迷社群媒體或電玩,我自己也會,但看到他用科技和媒體來幫助人,甚至製作一個網站來介紹聖體奇蹟,真的很酷也很勵志。」

此外,梵蒂岡認定2件在他死後發生的奇蹟,一起是2013年治癒一名罹患罕見胰臟畸形的巴西兒童,另一起是一名在事故中重傷的哥斯大黎加學生的康復。已故教宗方濟各曾於2020年冊封阿庫蒂斯為「真福者」,原定今年4月冊封他為「聖人」,但因方濟各逝世而延期。同日一併封聖的,還有生前致力為窮苦、病患服務而聞名的義大利青年弗拉薩蒂,他1925年因小兒麻痺逝世,年僅24歲。

每周「真理新聞」20250830~20250905

【視頻講道】常年期第廿三主日(丙年)2025.09.07

教宗良十四世會晤關懷LGBT神父 有望延續方濟各理念

羅馬天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)今天私下接見關懷LGBT教徒的美國知名神父馬丁(James Martin),可能意味他將傳承已故教宗方濟各的理念,推動教會接納同性戀群體。

路透社報導,良十四世今天在梵蒂岡接見馬丁神父。馬丁因為服務LGBT(男女同性戀、雙性戀、跨性別)族群,不斷遭受保守派天主教徒抨擊,但獲得前教宗方濟各(Pope Francis)支持。

方濟各今年4月辭世,他在位12年期間以接納LGBT天主教徒著稱。2023年,他曾發布聲明,允許神父酌情為同性伴侶祝福。這項決定招致保守派樞機主教們的嚴厲批評,他們認為方濟各在削弱天主教的教義。

良十四世為首位美國籍教宗,自今年5月成為教宗以來尚未公開談論LGBT族群議題,迄今未公開評論方濟各2023年的爭議作法。

馬丁神父是天主教耶穌會會士,著有講述天主教與同性戀者關係的書籍「在橋上,與你相遇」(Building a Bridge,暫譯)。

他曾表示:「教宗方濟各明確且公開支持同性民事結合,代表教會與LGBTQ族群關係進入嶄新階段。」

台灣天主教主教團與靜宜大學合辦《願祢受讚頌》十週年慶典 聚焦永續發展

已故教宗方濟各於 2015 年頒布《願祢受讚頌》通諭,今年適逢十週年!通諭提醒世人「萬物相互關聯」,呼籲以良知與具體作為回應生態危機,並守護共同家園。為推廣其核心精神,台灣天主教主教團全人發展委員會生態關懷組與靜宜大學攜手舉辦「《願祢受讚頌》十週年聯合感恩彌撒暨慶祝活動」,透過專題講座、七教區聯合感恩彌撒、簽署生態行動承諾書及植樹行動,以「希望的朝聖者」,展現維護地球家園的使命與決心。

台中教區主教、台灣主教團全人發展委員會生態關懷組主任委員蘇耀文表示,在感恩慶祝《願祢受讚頌》十週年的同時,也是迎接 2025 年「受造節」的開始。通諭的宗旨在於喚醒良知,省思人與大地的關係,並提醒個人、家庭、教會與國家都應共同承擔使命。他強調「代際責任」,保護地球不僅為今日,更是為子孫後代;同時推動跨宗教、跨文化與跨國界合作,共建永續世界。

蘇耀文主教期勉大家在日常生活實踐簡樸、避免浪費,在社區推動環保,為弱勢與貧困者發聲,並讓祈禱成為推動的力量。他邀請更多人簽署生態行動承諾書。靜宜大學也準備原生樹種,號召社區共同植樹,作為「生生不息」的具體見證。

蘇耀文主教同時回顧,通諭發表後,全台首創的靜宜大學生態學系第一時間舉辦研討會,推廣通諭精神。近二十年來,該學系已培育大批校友,活躍於環保、永續與科技等領域,並成為企業推動淨零轉型的專業人才,展現教育成果與社會影響力。

靜宜校長林思伶表示,學校自創校以來秉持「進德修業」校訓,積極回應《願祢受讚頌》精神,並結合永續發展目標(SDGs),推動再生能源與綠色交通,透過 USR 計畫走入社區,推廣環境保育與弱勢關懷,培養師生的生態意識,落實「9R」綠色生活。這些努力已獲國際肯定,在 2025 年《泰晤士高等教育影響力排名》中,「優質教育」與「減少不平等」兩項指標榮獲全台第一;「永續城市與社區」更名列全球第 28、全台第二,整體表現晉升全球前段班,展現卓越辦學實力與永續影響力。

教廷駐華代辦馬德範蒙席在致詞中強調,《願祢受讚頌》呼籲世人以具體行動回應當前的多重危機,生態危機的核心更是一場道德的挑戰。他闡述「整體生態」理念,認為自然與人類必須緊密相連,方能推動公共利益。

天主教修會會長聯合會全人發展組執行秘書韋薇修女以「願祢受讚頌通諭十週年:在台灣的回顧與展望」為題發表演講。她指出,十年來,台灣教會推動靈修講座、節能減碳、資源回收與生態教育等,並逐步將信仰落實於具體作為。她也分享「願祢受讚頌行動平台」的七大目標,包括回應大地的呼喊、傾聽窮人的吶喊、推動生態經濟、實踐簡樸生活、深化生態教育、建立靈修團體承諾,以及強化參與式實踐,期能以新的生活方式回應全球性的危機。

活動中舉行「七教區聯合感恩彌撒」,由蘇耀文主教主禮,主教團主席李克勉、副主席鍾安住、劉振忠、黃敏正、趙永吉、劉丹桂等主教,教廷代辦馬德範蒙席及各教區神父等二十二名神長共祭,現場莊嚴隆重。隨後,與會者共同簽署「生態行動承諾書」,並合力種下象徵希望與行動的香樹蘭,展現信仰與生態同行的決心。

每周「真理新聞」20250823~20250829

建立穩定交流 高中體總與智利天主教大學競技俱樂部簽署MOU

高中體總今天於智利聖地牙哥與智利天主教大學競技俱樂部(Club Deportivo Universidad Catolica,CDUC)簽署合作備忘錄(MOU),雙方共同期望透過本次正式簽署儀式建立穩定交流。

CDUC為智利於國際學校體育總會(ISF)會員代表組織,本次簽署儀式在我國駐智利代表處劉聿綺大使及CDUC會長尤里喬拉(Francisco Urrejola)的見證下,由高中體總秘書長朱彩鳳及CDUC總經理雷塔梅爾(Jamie Retamal)代表共同簽署,CDUC同時表示本次亦是該俱樂部首度與亞洲國家簽署MOU,意義非凡。

高中體總與CDUC長期於ISF相關國際賽事及會議中建立良好關係,雙方共同期望透過本次正式簽署儀式,未來兩國無論是在賽事的球技切磋,抑或是賽場外的文化體驗,都能夠在國際中學生體育事務基礎上穩定地進行交流,這對兩國的學校體育發展來說將是一個相當重要的里程碑。

高中體總特別感謝大使劉聿綺的協助,其親切與親⺠的態度獲得許多智利當地夥伴的認同與支持, 同時於高中體總訪智拜會期間,積極協助宣傳各項賽事及理念,使CDUC更加了解台灣以及高中體總辦理之各項中學生運動賽事,增加我國曝光度,對於未來兩國於學校體育的國際交流合作增添更多可能性。

蕭美琴出席國家祈禱早餐會 盼台灣擁抱彼此差異、展現民主價值

2025國家祈禱早餐會今(29日)在台北喜來登大飯店舉行,500名來自世界各國與各行各業代表齊聚,並跨領域基督徒祈禱,為台灣獻上祝福,實現信望愛和平願景;副總統蕭美琴也禱告回首過去1年,台灣面對國際局勢劇烈變化,風雨考驗之下,也看見台灣生命力,盼不同聲音一同為台灣祈求,擁抱彼此差異、展現民主價值。

國家祈禱早餐會執行長謝光哲表示,今年有來500多名來自政府、企業、教會與外國使節等人齊聚,包含美國、日本、韓國、新加坡、瑞士、印尼、蒙古、菲律賓、波蘭、阿爾巴尼亞等10國32名嘉賓專程來台,展現信仰跨越國界的連結與關懷。國家祈禱早餐會宗旨主要是為人民、政府、總統、國家及世界和平禱告。

副總統蕭美琴受邀與會上台禱告,她說,國家祈禱早餐會與會者來自不同背景,卻能在禱告中共融,回首過去1年,台灣面對國際局勢劇烈變化,仍然在民主自由制度下不斷省思、調整、成長,風雨考驗下也看見台灣生命力,「我們擁抱彼此差異,展現民主最珍貴價值」,再次為台灣祈禱,讓國家更安全、繁榮、民主,社會更加公平與溫暖,化解對立等。也提到台灣正面對外在威脅與內部挑戰,盼恩典垂憐台灣,保守國家、撇除懼怕,讓祝福臨到台灣。

美國國家祈禱早餐會(NPBF)董事、前名譽主席霍格仁也是美國前國會議員,他今特地來台代表NPBF進行祈禱並祝福台灣;天主教台北總教區副主教林天德、中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠、台灣世界展望會長李紹齡與牧師黎源悅等也分別以和平共融、產業經濟、生活環境與世代傳承等主題來禱告。

台灣神學院學務長、牧師王榮信以舊約聖經故事《尼希米記》,分享「有權、有份、有紀念」主題,舉尼希米帶領以色列百姓重建耶路撒冷城牆的歷史,當國家飽受戰爭創傷、人民失去自由時,領袖尼希米即便憂傷哭泣,但並未放棄,在困境中祈禱、 思考,最終完成艱鉅重建任務。

高雄福氣教會主任牧師楊錫儒則以「配與不配」為題,引用初代門徒「捨命為福音」為生命目標,強調真正有影響力的信仰,不僅是說出福音,更是活出福音,讓人看見那份願意為所信之道承擔的榮耀與力量。