瑪利諾會甘偉霖神父主持的主日聖經講道:我們的家也可能像聖家一樣。聖家也有他們的難題。沒有一個家庭沒有問題。每個母親在某些時候或一些事上都會感到有一把利劍刺透她的心。然而,我們的家也是我們學會相愛的地方,是我們獲悉天主大愛的地方。

分類: Uncategorized

北捷事件人心不安 天主教嘉義主教座堂平安夜彌撒吸引民眾

天主教及基督教慶祝耶穌基督誕生平安夜,舉行禮儀祭典,天主教嘉義教區聖若望主教座堂平安夜彌撒,主教浦英雄主禮、神父狄鐸、梁文西共祭,彌撒前先舉行聖嬰遊行,除教友參加還有許多非教友民眾參與,感受耶穌基督誕生帶給世人平安喜樂,氣氛神聖祥和。

最近發生北捷隨機砍人事件,加上政局動盪、地震、俄烏戰爭、兩岸對峙關係緊張,引起人心不安,宗教信仰平安喜樂,是大家最需要的祝福,浦英雄帶領神父修女及教友們,為世界兩岸和平、社會安定祥和祈禱。基督徒、國民黨不分區立委林倩綺也來參加,彌撒祭典及聖樂,讓人感受平安喜樂氣氛。浦英雄彌撒證道,以聖母瑪利亞與若瑟信德旅程,帶領信眾深入體會耶誕夜救贖意義。他指出,天主計畫往往超越人的理解,當瑪利利亞因天主揀選未婚受孕,依照當時社會規範可能面臨羞辱、排擠甚至危險。然而,天使夢中向若瑟說話,要他「不要害怕」,因為瑪利亞所懷的是默西亞。若瑟以謙卑信德回應天主旨意,勇敢承擔守護瑪利亞與耶穌責任,讓救恩得以在沉默中展開。聖家從納匝肋出發,徒步或牽驢馬前往白冷城,一路艱辛,最終只能在簡陋馬槽迎接新生命。浦英雄強調,正是這樣貧窮、柔弱卻充滿愛的降生方式,最能撼動人心,也讓人看見真正的愛,從來不是權勢與排場,而是願意為對方承擔一切。

浦英雄勉勵信眾重新凝視耶穌溫柔與貧窮。耶穌誕生為世界帶來救贖之光,帶來喜樂、平安、信心與勇氣。這份恩典,臨於那些願意像牧羊人一樣,敞開心門、保持純樸的人。盼信眾都能聽見如同當年牧羊人所聽到天使歌聲,在每次彌撒體會「天主在天受光榮,主愛的人在世享平安」。平安夜燭光,不僅照亮聖母與聖子,也照亮人心,為世界點燃不滅希望。

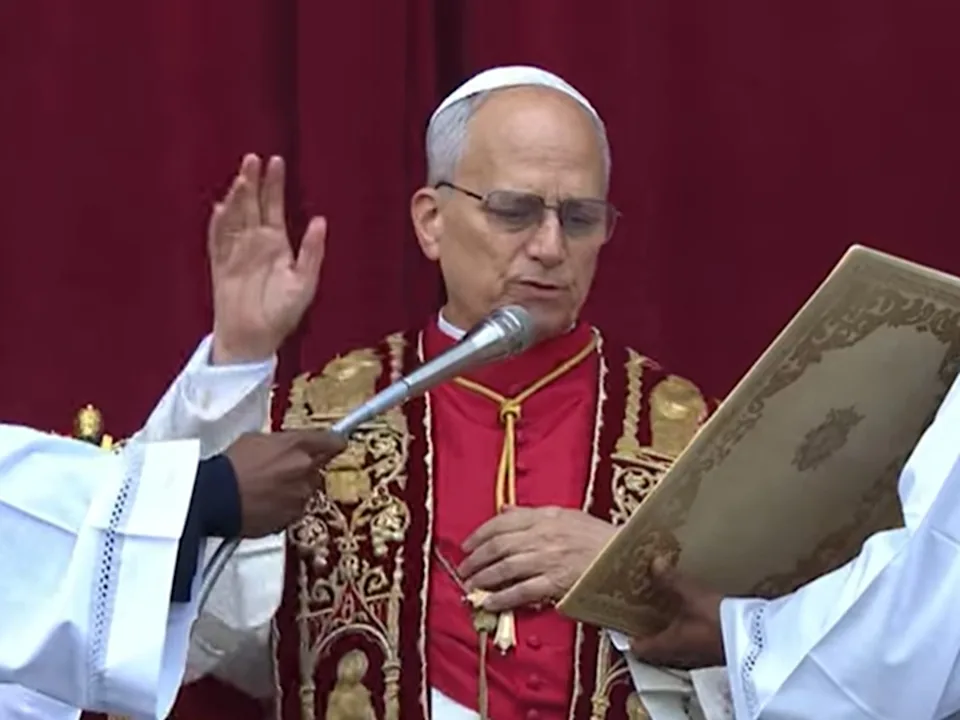

教宗良14世首度耶誕文告 籲俄烏拿出勇氣結束戰爭

羅馬天主教教宗良十四世在聖伯多祿廣場發表上任後首度耶誕文告,他敦促烏克蘭和俄羅斯拿出勇氣,舉行直接對話以結束戰爭。

英國廣播公司BBC報導,教宗良十四世耶誕節當天,在聖伯多祿廣場向大約2萬6000名群眾傳道信息,呼籲歐洲團結,「並且接納有需要的人」。他發表演說,呼籲結束世界各地的衝突。教宗在談到烏克蘭問題時說,願武器的喧囂停止,願相關各方在國際社會的支持和承諾下,鼓起勇氣,進行真誠、直接和相互尊重的對話。

在教宗發出呼籲之際,由美國主導、目的在結束衝突的談判,還在繼續。美國一直試圖促成雙方都能接受的協議,但在最新一輪外交努力中,俄烏之間還沒有進行直接會談。

良十四世也譴責了困擾世界其他地區的動盪和衝突,包括泰國與柬埔寨,儘管七月達成了停火協議,但致命的邊境衝突,再次爆發。他要求,恢復東南亞各國之間的古老友誼,並且努力實現和解與和平。教宗也將焦點轉往巴勒斯坦人的處境,他說,我們怎能不去想加薩那些帳篷,長年暴露在風吹雨打和嚴寒之中呢?

梵蒂岡與衛理公會慶祝對話 60 週年紀念

為慶祝天主教與世界衛理公會神學對話六十週年紀念,梵蒂岡出版社出版了一本書籍,總結了參與交談成員已達成共識的議題,並簡要概述了仍在努力進行的工作。

這本名為《我們信同一的主:衛理公會與天主教徒攜手走過六十年》的書,是根據衛理公會與羅馬天主教國際委員會自 1967 年開始正式交談以來撰寫的 11 份報告的結集。

這些報告探討了洗禮、聖潔、聖經與傳統、聖體聖事、教會的本質與使命以及有形共融的召叫等議題。

北卡羅來納州達勒姆市杜克大學神學院院長、衛理公會對話聯合主席埃默里克(Edgardo A. Colón-Emeric)牧師,以及天主教聯合主席、澳洲布里斯班總教區麥金利(Shane Mackinlay)總主教在書的序言中寫道,雖然雙方教會的領袖和神學家都對這 11 份報告表示歡迎,但大多數天主教和衛理公會信徒並不真正了解其內容。

羅馬衛理公會普世辦公室在一份新聞稿中表示:「今年是基督徒紀念尼西亞大公會議召開 1700 週年——這是早期基督徒團體首次嘗試達成共識之時——『在教會重申對三位一體的主的信仰,並反思尋求基督徒合一的下一步之際,該書以此作為獻給所有教會的禮物』。」

新聞稿稱,該書指出,在「聖餐的核心問題」上,各方觀點「顯著趨同」,衛理公會教徒日益「認識到聖餐是基督教崇拜的圓滿,而天主教徒則越來越重視宣講聖言的根本重要性」。

新聞稿還指出,這本新書以及先前的對話都「以深思熟慮的方式提出了包括女性聖職、同性婚姻、避孕和墮胎等問題,強調需要進一步研究,以尋求更深層共識的途徑」。

教宗方濟各在去年接見衛理公會代表時,特別感謝這 60 年來在信仰交流與合一上的努力,這段期間雙方克服隔閡,增進了彼此的認識與友愛,突顯這段歷史對於基督宗教合一運動的重要性。

敬祝聖誕平安喜樂!

【視頻講道】耶穌聖誕 2025.12.25

教宗晤梵蒂岡樞機發表談話 勸勉教會展現更多包容

羅馬天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)今天在梵蒂岡對在座樞機主教發表年度耶誕談話,他打算延續前教宗方濟各的改革,並讚揚方濟各致力推動普世天主教會展現更多包容。

路透社報導,教廷首位美國籍教宗良十四世告訴他們,方濟各(Pope Francis)是具有「先知聲音」的領袖,他致力建造「充滿喜樂、對所有人敞開以及關顧最貧困者」的教會。方濟各今年4月辭世,享壽88歲。

方濟各擔任全球14億天主教徒的領袖長達12年,過去對樞機主教發表耶誕談話時,常對他們的工作提出強烈批評,例如方濟各過去幾次在長篇談話中列舉教廷的種種弊病。

與方濟各相比,風格較圓融的良十四世僅發表15分鐘談話,且未提出類似譴責,但重申方濟各牧職期間注重的許多議題。

教宗提醒說,推動教理講授須避免「陷入僵化或意識形態」,也說梵蒂岡複雜的組織架構「不應成為工作進展的負擔或阻礙」。

良十四世在演說中感嘆人際衝突有時會影響教廷運作,「掃興的是,我們觀察到一些與權力運作、爭強好勝或追求個人利益有關的互動,改變速度十分緩慢」。

他說道:「我們不禁要問:在羅馬教廷(RomanCuria)內是否有可能交朋友?」

教宗還呼籲「羅馬教廷擔起更多傳教使命,機構、部門與各項職責須以當今教會、牧靈和社會重大挑戰為出發點,不僅僅是維持日常運作而已」。

彰化「2025田中光影聖誕踩街嘉年華」12/20點燈上場

彰化田中鎮公所為歡喜迎接耶誕節,會同當地基督長老教會、天主堂,訂於12月20日(本週六)盛大舉辦「2025田中光影聖誕踩街嘉年華」,將和「2026田中燈節」一起點燈上場;除獻唱詩歌、發放「幸福許願馬」小提燈,更邀請炫光舞團、在地表演團體共同攜手踩街報福音,祝福鄉親年年豐收、闔家平安!

充滿喜氣的耶誕節即將到來,彰化田中鎮公所,特別會同田中基督長老教會、田中天主教堂盛大舉辦「2025田中光影聖誕踩街嘉年華」,訂於12月20日、也就是本週六,將和「2026田中燈節」一起點燈歡樂上場。

田中鎮長蕭淑芬表示,今年活動有3大亮點:除了由長老教會及天主教堂的「唱詩班」,將攜手獻上一系列充滿溫馨的「聖誕詩歌」;充滿喜氣的「2025聖誕燈飾」與「2026田中燈節」將聯袂點燈,讓田中鎮各街區充滿五彩絢麗又繽紛的燈海,並首度公開「幸福許願馬」小提燈,在現場限量發放;還邀請炫光舞團、在地多元的表演團體,結合光影舞蹈表演與聖誕老公公、大小天使共同攜手踩街報佳音,祝福所有田中的鄉親和遊客,能夠年年豐收、闔家平安,準備迎接新年、新氣象!

至於「2026田中燈節」,則是融入「馬年意象」設計多元又豐富,有駿馬造型的燈飾、象徵福祿串串相連的彩色葫蘆燈籠串、充滿童趣風格的紙飛機燈飾、象徵團聚圓滿的團圓燈布置,還有精彩的主燈「騎福米寶耀馬年」,象徵著馬到成功、五穀豐收。

教宗任命紐約總主教 支持移民立場鮮明

教宗良十四世任命支持移民的大主教希克斯擔任紐約總主教,取代保守派樞機主教杜蘭。希克斯在紐約的首場彌撒中以「無用的僕人」自居。

據法新社報導,教宗良十四世(Pope Leo XIV)在此一美國天主教會高層重大人事調整中,任命58歲伊利諾州主教希克斯(Ronald Hicks)接替因年滿75歲屆齡退休的杜蘭(Timothy Dolan)。

希克斯在曼哈頓(Manhattan)聖派屈克大教堂(St. Patrick’s Cathedral)為紐約總教區職員舉行的彌撒中說道:「我一直喜愛紐約的活力。」將於明年2月6日正式就任的他主持彌撒期間也用西班牙語布道。

紐約總教區是美國規模最大天主教區之一,這項人事任命終結誰將接替普遍被認為與總統川普關係密切的杜蘭的諸多揣測。

希克斯任命案是良十四世自從5月當選全球天主教領袖以來影響最深遠人事調整,展現出堅決抗衡美國政府政策的明確姿態。

在川普下令大規模驅逐移民、將移民與難民描繪成罪犯之際,希克斯和良十四世一樣立場鮮明地聲援移民。

希克斯以西班牙語說:「謝謝大家…也感謝上帝。」

根據官方資料,超過36%紐約市民在外國出生,在家中以西班牙語溝通的高達180萬人。