活動中舉行「七教區聯合感恩彌撒」,與會者並共同簽署「生態行動承諾書」。(圖:靜宜大學提供)

活動中舉行「七教區聯合感恩彌撒」,與會者並共同簽署「生態行動承諾書」。(圖:靜宜大學提供)

已故教宗方濟各於 2015 年頒布《願祢受讚頌》通諭,今年適逢十週年!通諭提醒世人「萬物相互關聯」,呼籲以良知與具體作為回應生態危機,並守護共同家園。為推廣其核心精神,台灣天主教主教團全人發展委員會生態關懷組與靜宜大學攜手舉辦「《願祢受讚頌》十週年聯合感恩彌撒暨慶祝活動」,透過專題講座、七教區聯合感恩彌撒、簽署生態行動承諾書及植樹行動,以「希望的朝聖者」,展現維護地球家園的使命與決心。

台中教區主教、台灣主教團全人發展委員會生態關懷組主任委員蘇耀文表示,在感恩慶祝《願祢受讚頌》十週年的同時,也是迎接 2025 年「受造節」的開始。通諭的宗旨在於喚醒良知,省思人與大地的關係,並提醒個人、家庭、教會與國家都應共同承擔使命。他強調「代際責任」,保護地球不僅為今日,更是為子孫後代;同時推動跨宗教、跨文化與跨國界合作,共建永續世界。

蘇耀文主教期勉大家在日常生活實踐簡樸、避免浪費,在社區推動環保,為弱勢與貧困者發聲,並讓祈禱成為推動的力量。他邀請更多人簽署生態行動承諾書。靜宜大學也準備原生樹種,號召社區共同植樹,作為「生生不息」的具體見證。

蘇耀文主教同時回顧,通諭發表後,全台首創的靜宜大學生態學系第一時間舉辦研討會,推廣通諭精神。近二十年來,該學系已培育大批校友,活躍於環保、永續與科技等領域,並成為企業推動淨零轉型的專業人才,展現教育成果與社會影響力。

靜宜校長林思伶表示,學校自創校以來秉持「進德修業」校訓,積極回應《願祢受讚頌》精神,並結合永續發展目標(SDGs),推動再生能源與綠色交通,透過 USR 計畫走入社區,推廣環境保育與弱勢關懷,培養師生的生態意識,落實「9R」綠色生活。這些努力已獲國際肯定,在 2025 年《泰晤士高等教育影響力排名》中,「優質教育」與「減少不平等」兩項指標榮獲全台第一;「永續城市與社區」更名列全球第 28、全台第二,整體表現晉升全球前段班,展現卓越辦學實力與永續影響力。

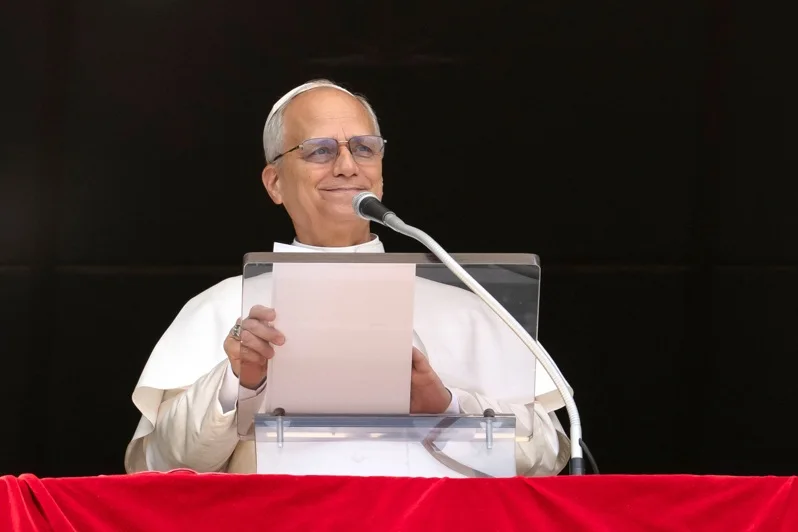

教廷駐華代辦馬德範蒙席在致詞中強調,《願祢受讚頌》呼籲世人以具體行動回應當前的多重危機,生態危機的核心更是一場道德的挑戰。他闡述「整體生態」理念,認為自然與人類必須緊密相連,方能推動公共利益。

天主教修會會長聯合會全人發展組執行秘書韋薇修女以「願祢受讚頌通諭十週年:在台灣的回顧與展望」為題發表演講。她指出,十年來,台灣教會推動靈修講座、節能減碳、資源回收與生態教育等,並逐步將信仰落實於具體作為。她也分享「願祢受讚頌行動平台」的七大目標,包括回應大地的呼喊、傾聽窮人的吶喊、推動生態經濟、實踐簡樸生活、深化生態教育、建立靈修團體承諾,以及強化參與式實踐,期能以新的生活方式回應全球性的危機。

活動中舉行「七教區聯合感恩彌撒」,由蘇耀文主教主禮,主教團主席李克勉、副主席鍾安住、劉振忠、黃敏正、趙永吉、劉丹桂等主教,教廷代辦馬德範蒙席及各教區神父等二十二名神長共祭,現場莊嚴隆重。隨後,與會者共同簽署「生態行動承諾書」,並合力種下象徵希望與行動的香樹蘭,展現信仰與生態同行的決心。