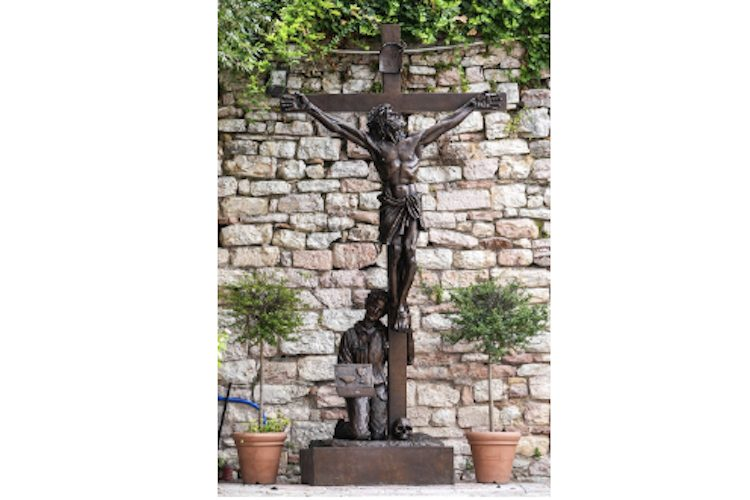

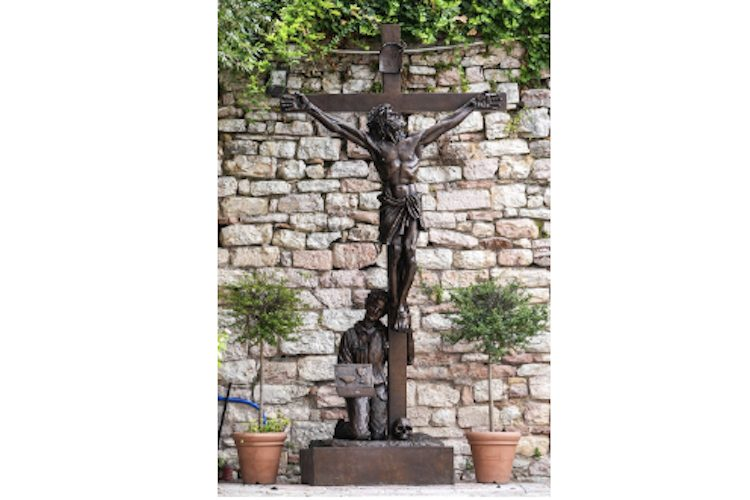

加拿大雕塑家施馬爾茨創作、現立於意大利亞西西的真福阿庫蒂斯聖像。(圖片:OSV新聞)

加拿大雕塑家施馬爾茨創作、現立於意大利亞西西的真福阿庫蒂斯聖像。(圖片:OSV新聞)

創作真福阿庫蒂斯(Carlo Acutis)新聖像的雕塑家表示,這座雕像旨在向世界傳遞一個信息:天主教會並非一個古老的機構,而是一個年輕而充滿活力的教會,其理念與當今文化息息相關。

該聖像於 8 月 15 日在意大利亞西西聖母堂外的棄絕朝聖地揭幕。這裏也是這位即將被封聖的真福的墓地。

來自加拿大的雕塑家施馬爾茨(Timothy Schmalz)指出:「教會是為年輕人的,它是一個正在成長的教會。」

他在 8 月 22 日接受《OSV新聞》訪問時說:「我知道阿庫蒂斯曾說過他想葬在亞西西。我相信他會很高興知道,不僅他的墓地在那裡,現在還有一座紀念他的青銅像,將在那裡矗立千年。」

這座11英尺高、名為「十字架上的聖卡洛」的青銅像描繪了這位少年跪在被釘在十字架上的基督身旁。與更傳統的聖人形像不同,真福阿庫蒂斯手持一台筆記型電腦,上面顯示著聖爵和聖盤。這位真福將於 9 月 7 日由教宗良十四世冊封為聖人。

2006 年,15 歲的阿庫蒂斯因白血病去世,在此之前,他運用自己的電腦知識建立了一個有關全球聖體奇蹟的線上資料庫。

施馬爾茨解釋道:「我想創作一個非常英勇的大型雕塑,以展現十字架與基督、阿庫蒂斯和現代科技之間的聯繫。所以這裡有三個基本元素來頌揚這位現代聖人的故事。」

他說:「我在創作聖人雕塑時,經常會運用聖人擁有的非常具有歷史意義的元素。所以我當時就想,『哇,他手裡會拿著一台筆記型電腦!我居然在創作一個拿著筆記型電腦聖人的雕塑!』這真是太神奇了。」

施馬爾茨因在聖伯多祿廣場外展出的幾件作品而聞名,其中包括《不經意的天使》。這是一座20英尺高的青銅像,描繪了一艘載著來自不同歷史時期的移民和難民的船。

已故教宗方濟各非常欣賞這位藝術家的作品。在今年 4 月去世前,他已經批准在梵蒂岡為有需要的人開設的淋浴間和醫療診所附近再建一座名為「歡迎」的雕像。

施馬爾茨表示,阿庫蒂斯的雕像最初定於 4 月在羅馬揭幕,以配合這位少年的封聖禮儀。然而,由於教宗去世,揭幕儀式被推遲,梵蒂岡把雕像運回了其位於亞西西的永久居所。

這座雕塑的另一個獨特之處是,少年背包側面懸掛著一根吊索。這位雕塑家解釋說,這吊索取材自達味與歌利亞的故事,他說這種聯繫「在創作這作品的整個過程中逐漸顯現出來」。

他指出:「在創作的過程中,達味與歌利亞的故事一直縈繞在我的心頭,講述著這位青年如何在某種意義上利用我們現代的投石器——也就是我們的技術——來對抗主流媒體的『歌利亞』,因為這些主流媒體常常輕視靈性、基督宗教,尤其是天主教。」

新雕像位於亞西西有著最著名的聖人聖方濟也影響了其設計。真福阿庫蒂斯跪在十字架下的形象「是對聖方濟與耶穌在一起的傳統形象的一種致敬」。

施馬爾茨表示,「他的頭倚在十字架上,手緊緊地抱著十字架。他幾乎成了十字架的一部分,我想把這種情感融入其中。是的,他跪在地上表明他是一個非常謙卑的人,但我認為真正體現他謙卑的,是他伸手環抱十字架,以及他輕輕地將頭倚在十字架上的動作。」

他說,真福阿庫蒂斯「非常愛聖方濟」,並說他確信這位青少年「會欣賞雕塑中融入的這些元素」。「我想展現出那種強烈、熱情和虔誠,就像亞西西聖方濟一樣。」

他表示,與其他聖人雕像中較為傳統的聖潔服飾不同,這座雕塑融入的現代元素,是表明真福阿庫蒂斯是一位「當代人」的重要特徵。

他說:「沒有羅馬裙裝;只有牛仔褲、運動衫和背包。」「所以,我相信這位聖人出現在這裡是有原因的,那就是為了鼓勵年輕人,並為他們樹立榜樣。」