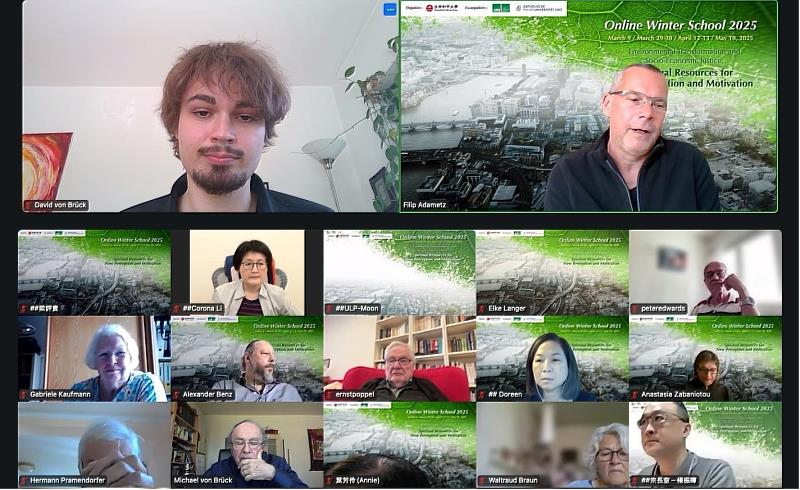

第5屆生命和平大學線上冬季學校在台灣時間4月13日晚間圓滿,來自全球各地的學者專家、研究生,深入討論交流,分組展開報告,激盪未來永續思維,期盼用靈性覺醒的種子為地球貢獻一份心力,共創生態新願景。

課程深具廣度與深度 學生啟發多

生命和平大學(ULP)籌備處打造全球永續對話平台,今年邀請德國慕尼黑大學、帕紹大學、腓特烈港齊柏林大學,奧地利林茲天主教大學、約翰內斯開普勒大學,希臘亞里斯多德大學、美國耶魯大學、馬來西亞大學等教授,及德國巴伐利亞企業家,發表演說或參與座談,師資群各有不同專業背景,跨國界、跨領域,陣容堅強。

冬季學校課程自3月9日開學後,以「環境轉型與社會經濟正義:靈性資源的新觀點和動力」為主題,就意識與覺知、治癒地球、科學與技術實踐範例3個層次,展開系列線上課程,從天主教、伊斯蘭教、儒家思想、原住民等多元視角,關聯經濟學、管理學、生態倫理與轉型、全球經濟永續、感知心理、人文藝術等不同面向,透過7場專題演講及2場座談會,提供思維的廣度與深度,讓學生們從中獲得很多啟發。

閉幕致詞 心道法師感恩善緣連結

生命和平大學創辦人、靈鷲山開山住持心道法師,在每次上課前都會帶領禪修,讓線上所有師生靜心展開課程與交流,並上線聆聽專題演講或研究生報告,給予支持與勉勵。他肯定師生們經過討論、撞擊,對整個生態是一股很重要的能量,也是一個很棒的過程。

心道法師閉幕致詞時,感謝這份連結,為了地球平安、人類永續雲端共聚,討論如何與地球共生、如何與環境相依共存,稱讚所有參與者都很有愛心與良知。並強調靈性就是良知的分配,要如何善用科技工具,讓靈性覺醒接軌世界,達到經濟循環,值得省思。

線上課程精彩 教授演說別具魅力

今年的課程非常精彩,學術理論與技術應用性兼具。奧地利林茲天主教大學教授羅森伯格(Michael Rosenberger)及德國慕尼黑路德維希馬克西米利安大學的社會倫理學者福特(Markus Vogt)教授,均從基督宗教的觀點出發,呼籲人類用清淨慈悲的凝視與萬物相連,並對自然、他者與未來世代負起具體責任。

馬來西亞大學拿督榮譽教授巴哈魯丁(Azizan Baharuddin)以伊斯蘭教義為基礎,提出人類對地球的守護責任,強調生態正義、跨宗教合作與可持續發展的緊迫性。耶魯大學教授塔克(Mary Evelyn Tucker)以「生態文明與中國傳統思想」為題,提出中國儒、釋、道傳統思想對當代生態文明建構的深刻啟示。

耶魯大學宗教與生態計畫共同創辦人格林(John Grim)教授,深入剖析原住民對自然的關係性理解,提出其對當代生態危機的潛在貢獻。德國慕尼黑大學珀佩爾教授(Ernst Pöppel)從感官經驗出發,融合個人經歷與哲學、科學,探討靈性與感知之間的關聯。

「轉變視角,是實踐永續的關鍵能力。」德國巴伐利亞企業家博格納(Markus Bogner)以德國南部的實際案例發表演說,強調小規模農業是永續農業的核心,不求過度生產,與自然協作,找回對土地與糧食的尊重。

討論熱烈 教授們論點多元

兩場座談會也是熱烈交流,第一場邀請奧地利林茲約翰內斯開普勒大學教授格雷林(Dorothea Greiling)及奧地利齊柏林大學教授維蘭德(Josef Wieland),從關聯經濟學觀點,探討企業如何創造共享價值與負起對環境保護的社會責任。第二場由德國帕紹大學教授加梅里斯(Werner Gamerith)主持,從地理和法律條件探討生態轉型。

研究生則形成靈性與科技、靈性與正義兩大主題分組討論。系列課程中,教授們拋出許多值得深思的問題,包括:如何重塑靈性生態的價值?如何運用AI擁抱生態及連結人群?如何透過禪修改善生活與環境?4月13日暫告一段落,德國慕尼黑大學教授馮布魯克(Michael von Brück)特別為本屆課程做了8點總結,接下來研究生將持續討論,腦力激發,形成論文,預計於5月10日成果發表。師生們在感恩及珍重再見聲中,透過螢幕揮手道別。